第A4版:综合

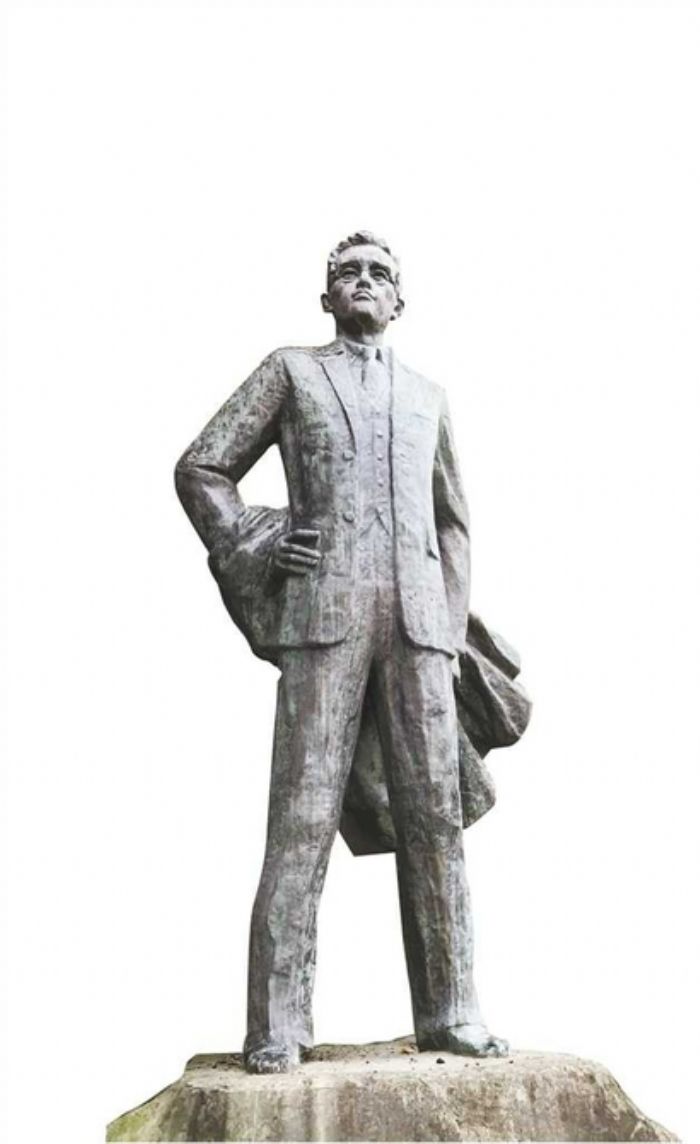

重庆佛图关杨闇公烈士铜像。(资料图片)

杨莙

秋已走远,佛图关,这个两侧环江、三面悬崖的兵家必争之要塞,依然绿意葳蕤。潼南杨闇公研究会的百余名会员,沿山道逶迤而上,一路相随的棕榈树,不时挥动碧绿而阔大的手掌,将我的视线,一次次引向雄关之下,那绵延的、浩荡的绿。

走到广场,还未在杨闇公铜像前站定,屠杀者的嘶吼,革命者的呐喊,子弹的砰砰,鲜血的汩汩……就交织着,缠绕着,冲破92载光阴的屏障,呼啸而至。

那是1927年的春天,本是万物复苏的季节,真理与正义,却被肆意扼杀。

佛图关,正是在这个地方,中国共产主义运动先驱者、四川党团组织主要创建人杨闇公,献出了他29岁零27天的青春生命,也正是这个地方,见证了什么是魔鬼的凶残,什么是革命者“我以我血荐轩辕”的慷慨赴死。只要宣布脱离共产党组织,也只有宣布脱离共产党组织,才可以活命。高官厚禄的利诱,森冷的刺刀、皮鞭、棍棒,却全都无法撼动这个共产党人如磐的信仰:“你们只能砍下我的头,绝不能丝毫动摇我的信仰。一句话,我头可断,志不可夺!”比刀锋更锐利的一句话,切断了屠杀者所有的想法,于是,4月6日晚的佛图关,注定充满血腥。

悬崖边,死亡就在跟前,一个遍体鳞伤的人,声声高呼竟裂石穿云?割掉他的舌头!还敢怒视?挖掉他的双眼!还敢拿手戳指?砍掉他的双手!割舌、剜目、断手,这个被一匹巨幅黑布裹住的深夜,瞬间被喷溅的鲜血浸透。但是,一个已然倒下去的血人,怎么还可以从血泊中站起来,还可以,摇摇晃晃地站成一座塔?除了扣动扳机还能怎样,面对一个用钢铁意志武装起来的血肉之躯,就算比魔鬼更残暴,照样徒呼奈何。

杨闇公遇害4天后,父亲杨淮清和家人不顾军阀威胁,冒死来到佛图关的悬崖边,寻找杨闇公的遗体,一天的秘密搜寻,终于在一块血迹斑斑的麦田里找到。回到家中已是深夜,二府衙19号楼上,一盏灯彻夜未灭,痛彻心扉的老父亲写下的祭文,字字泣血:

尚述英灵(杨闇公,本名杨尚述):初五惨况,家中均已尽悉,但托诸友营救,连日苦无善果,家人痛心匪言可及。惟尔生前富贵不能淫,临难威武不能屈。知尔为国宣劳,为党牺牲,日来含笑着大礼服印我脑筋,尔之精神不死,九泉故无遗恨矣!我垂死老朽,尔无我念。尔当有灵,日常拥护尔颁白苦境之老娘,青年单身之少妇,岁半弱女,月半孤儿,安康平福。目睹尔最后之光荣,释我愿耳!今须与尔永别,不久我亦当与尔见面于地下也!

——民国十六年阴历三月初十淮清率家人痛书

正如祭文中所书“尔之精神不死”,在杨闇公英勇就义的佛图关,一尊铜像站了起来。生命失去,而精神永存。

伫立于杨闇公铜像前,却发现,我凝望的,并非一尊塑像,而是一个年轻的生命。他面容刚毅,双目炯炯;他的胸腔中,一颗心,正意气风发地跳动;他所眺望的远方,人民安居乐业,花朵和阳光一道,明媚地绽放。

拯救劳苦大众于水火是杨闇公孜孜以求的心愿,他在日记里写道:“我不是要得少数人欢心的人,我是要得无数平民欢心的人。”他身体不好,可是工作起来的劲头,却非常人所及。他的日记里还有这样一段话:“为了人民的事业一刻都不能松劲,我将来不是病死,就是被反动派杀死,革命工作有什么休息可言啊!”为了人民的幸福生活,为了民族的光明未来,他甘愿以生命换取。“为国宣劳,为党牺牲”,淮清老人祭文里的八个字,不正呼应着杨闇公“人生如马掌铁,磨灭方休”的人生信条吗?

鲁迅先生曾说:“自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国人的脊梁。”正是千千万万和杨闇公一样的中国人的脊梁,用热血与生命、灵魂与信念,撑起了中华民族的脊梁。

今天,中华民族已挺直了脊梁,屹立于世界的东方。

今天,我们缅怀先烈事迹,铭记先烈遗愿,传承先烈精神,将理想信念植于心田,将新时代所赋予的责任担当扛在肩上。

面对佛图关那脊梁挺拔的铜像,我们深深地、深深地三鞠躬。

那尊铜像的身后,是刀劈斧砍的岩石,岩石之上,站着树,它们枝叶纷披,它们以蓬勃的深翠浓绿,向这个主产凋败的季节,亮出自己的态度。

青山隐隐,绿水悠悠,置身都市的佛图关,有着都市难得的静谧。这个曾经浸染过烈士鲜血的地方,有三三两两健身的老人走过,热了,脱下的外套往肩膀上一搭。有小孩子啪嗒啪嗒地跑过。有鸟儿,从岩石上的树丛里扑啦啦飞出,拍打着翅膀,你一嗓我一嗓地唱起了歌,是云雀的歌声吗?如此悠扬,又如此清亮,穿过云层,没有一丝阴翳。

杨闇公研究会供稿