第A1版:要闻

本报评论员

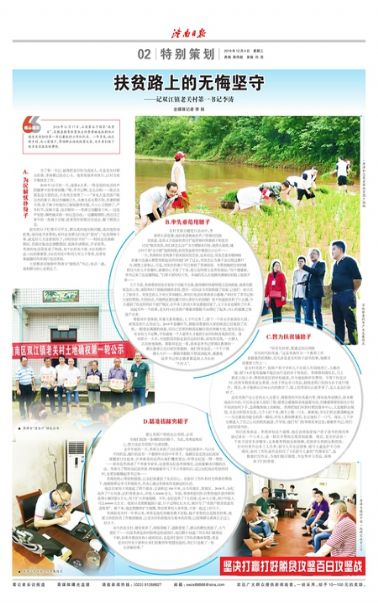

扶贫政策不能养懒汉。近期,记者在采访中发现,还有个别贫困群众存在“等靠要”思想。扶贫要“志智双扶”,一些人的生活贫困与思想贫困有很大关系,要激发贫困群众内生动力,增强自我发展的能力。

习近平总书记在党的十九大报告中指出,要注重扶贫同扶志、扶智相结合。事实上,志与智就相当于事物发展的内力、内因,从马克思主义的矛盾论来说,事物的发展是由自身矛盾性推动的,通俗来讲,事物发展的根本原因,不是在事物外部而是在事物的内部,外因须通过内因而起作用。

自脱贫攻坚工作开展以来,通过实施精准扶贫政策,这场民生硬仗已经到达决战决胜关键时期,且取得了前所未有的成效,为2020年实现全面建成小康社会奠定了坚实基础。但是我们看到,当前脱贫攻坚工作形势依然很严峻,一些顽疾亟待根治。“等靠要”思想便是其中的一项。少数贫困群众,过分依赖政府和社会帮扶,习惯好吃懒做、坐享其成,不愿意劳动,没有“我要脱贫”的想法。

扶贫先扶志。贫困的原因有很多种,自身动力不足的俗称“懒汉”,他们的贫困确实不应该。对于这部分贫困群众不能“惯着”,任由他们伸手要,坐着等。扶贫干部要加强对其思想工作的引导,要让其明白,国家和社会帮扶的资金是有限的,用一点就少一点,要实现真正脱贫,还是得用自己的劳动换取。同时,多宣传一批通过自身努力成功脱贫的先进事迹,让更多贫困群众从中受到教育、得到启发,从而激发贫困户的内生动力。

扶贫必扶智。直接送物送钱,看似最快提高贫困户经济收入,实则助长了“等靠要”思想的滋长。贫困户也不用动脑费心,就能坐地“脱贫”,但这部分人也容易“返贫”,进一步让政府兜底。“输血”不如“造血”。破解群众“等靠要”思想,最好的方式是帮助其找到致富的路子,扶贫干部要针对不同个体的实际情况具体分析,提出切实可行的帮扶措施,注重技能培训、提高发展能力、强化就业培训,帮其能够持续增收。

扶贫还需用心。帮扶干部要设身处地,多与群众交心谈心、将心比心,以心换心、心心相印,引导群众树立主体意识,发扬自力更生精神,变“要我脱贫”为“我要脱贫”。

穷固然可怕,但靠穷吃穷更可怕。幸福美好的生活不会从天而降,脱贫致富终归是要靠贫困群众用双手创造。因此我们要以更大的决心、更精准的措施,拔除贫困群众思想和能力上的穷根,确保脱贫过程扎实、脱贫结果真实,使脱贫攻坚成效经得起时间和历史的检验。