第A4版:特别策划

扫二维码看更多精彩

全媒体记者周小娟胡义双

为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,推动党史学习教育走深走实,潼南区融媒体中心与遂宁传媒集团、铜梁区融媒体中心联合开展“牢记初心使命 赓续红色基因——三城九馆追红记·走进潼铜遂红色场馆联盟”大型全媒体采访活动。

潼南区融媒体中心、遂宁传媒集团、铜梁区融媒体中心选派主力记者组成“追红采访团”,以实地走访的形式,走进遂宁、潼南和铜梁的9个红色场馆,充分运用报纸、电视、电台、网络、新媒体的融媒传播方式,多角度、多形式、多平台追寻红色足迹,弘扬红色文化。

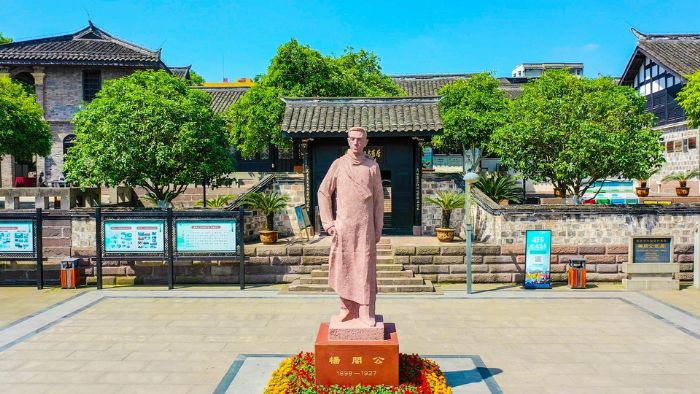

5月11日,遂潼铜三地记者走进——三城九馆追红记之杨闇公同志旧居。

追红场馆

杨闇公旧居位于双江古镇,整座大院坐西南面东北。1992年,旧居经过维修后正式对外开放。2011年,旧居进行了一次大规模的修复及重新布展,由源泰和大院、邮政局大院和永绥祠合并而成,总占地面积近6000平米。源泰和大院修建于1882年,于1890年完工,占地面积约1600平米,里面展出了杨闇公的生平事迹。杨闇公旧居现为全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区、重庆市党政干部培训基地。

杨闇公,本名杨尚述,1898年3月10日出生于双江镇邮政局大院,是中国共产主义运动先驱,中共四川地区早期组织的创建者和卓越领导人。1917年,东渡日本,求救国救民之道,回国后与吴玉章等在四川从事建党工作,1924年1月秘密组织“中国青年共产党”。1925年,自行取消中国青年共产党,加入中国共产党,任重庆团地委组织部长、书记。1926年2月,经中共中央批准,任中共重庆地方执行委员会首任书记,领导四川国共合作。后兼任军委书记,与朱德、刘伯承、陈毅共同发动领导了沪顺起义。1927年“三·三一惨案”后不幸被捕,1927年4月6日牺牲于重庆佛图关,年仅29岁。2009年,杨闇公被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一。杨闇公不仅为四川地区马克思主义的传播、中国共产党组织的建立和大革命的迅猛发展作出了巨大贡献,也为中国共产党早期历史留下了浓墨重彩的灿烂华章。

追红现场

活动当天,潼遂铜三地媒体记者联合采访团走进杨闇公同志旧居。

在杨闇公同志旧居,参观者络绎不绝,来自四川遂宁的游客李小丽正在给女儿讲述杨闇公同志的故事。

“佳佳,‘人生如马掌铁,磨灭方休’这句话,不仅是杨闇公同志的铮铮誓言,更是他一生的真实写照……他不怕流血牺牲,大义凛然,为革命而奋斗终生,给我们留下了一笔宝贵精神财富。”李小丽边参观边给女儿介绍。

“我今天特意带孩子到这里参观,就是为了让女儿切身感受革命烈士为我们如今的幸福生活付出了巨大的代价,作为新时代的青少年更要铭记历史,勿忘党恩,珍惜现在的美好生活。”李小丽热情说道。

自党史学习教育开展以来,杨闇公同志旧居已成为红色教育的热门“打卡地”,不仅游客众多,还有各地党政部门、企事业单位的干部职工纷纷到这里参观红色遗址、接受革命传统教育。

“我们这里不仅有潼南本地的企事业单位前来学习参观,还包括成渝地区周边的企事业单位来开展主题党日活动和党史学习教育。”区故管处讲解员杨雪兰说道,每天来旧居参观的游客大约在3000人左右。

“我志愿加入中国共产党……随时准备为党和人民牺牲一切,永不叛党。”面对杨闇公同志塑像,重庆市发电有限公司的党员们高举右手,重温入党誓词,强化党性修炼,激发学习热情。

在讲解员的带领下,重庆市发电有限公司的党员们透过一幅幅照片、一件件历史文物,回顾党的峥嵘岁月,接受红色精神洗礼。大家纷纷表示,要进一步坚定理想信念,将党史学习与工作实际相结合,切实把学习成效转化为工作动力和成效,真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

近年来,我区充分挖掘杨闇公、杨尚昆等革命先辈精神,从政治、历史、家风等方面多角度深入挖掘,全面阐释闇公烈士的“人生如马掌铁,磨灭方休”革命精神和尚昆主席“云水襟怀松柏气节”的崇高品质,以及“耕读传家”“清白传家”“勤俭传家”“礼教传家”的杨氏家风。

自党史学习教育开展以来,每天到杨闇公杨尚昆景区接受红色教育的党员群众近万人次,成为游客学习革命历史、缅怀先烈的首选地。

区故管处相关负责人介绍,我们将党史学习教育成果转化为推动发展的具体行动,真正将红色资源用活用好,让游客真切地感受到杨闇公、杨尚昆同志成长的历程,弘扬革命先辈优良传统,涵养清廉党风政风,使其灿烂不熄、代代受益,推动我区红色旅游高质量发展,以实际行动为建党100周年献礼。

追红故事

弥足珍贵的《杨闇公日记》

在重庆中国三峡博物馆里,珍藏着三本被评为国家一级文物的日记。它们的主人就是中国共产主义运动先驱者之一——杨闇公。

日记约500则,18万余字,从1924年至1926年,真实记录了杨闇公从一名热血青年成长为共产主义战士的光辉历程。让我们重温这本日记,在泛黄的纸张和斑驳的字迹中,去走进一个平凡革命者不平凡的一生,去感受“闇公精神”穿越时空的恒久力量。

(1924年4月5日 星期六 阴)“我15岁到现在,敢说一年三百六十日,有三百天都在穷困中,而我仍是乐其自然,进行我应做的事,毫不以穷言为虑”。作为一个革命者,杨闇公背弃了富裕的家庭,甘愿选择了穷困的生活。他认为(1924年1月28日星期一阴雨)“人若恃先人的遗产为生,只可名曰吃饭虫,失去了人生的真义”。

作为一名共产党员,杨闇公为了发展四川革命力量,壮大革命队伍,他战胜了险恶的环境。他在日记中如是说:(1924年4月17日 星期四 阴)“左右的环境,又如潮的压迫而来,处此域中,惟有奋斗,此身不死,必见光明。”

作为一名出色的领导人,杨闇公把“我是旧社会的叛徒,新社会的催生者”作为自己人生信仰,忘我工作,拼命工作。在他的日记中,多处记着(1925年1月11日 星期日 阴)“病仍未减,但责任迫我不瑕顾及了,只好拼命去做,革命工作有什么休息可说啊!”

人的一生应当怎样度过才有意义?杨闇公早在90多年前就交上了这样一份答卷。(1924年6月7日 星期六 晴)他说:“权事物轻重的时候,总宜从公众着思考,个人的利害,不要拳拳于心”。必要时应该“牺牲个人为群众”。还立志“将热血和赤心供给无告的人们”。在他看来,只有为公众考虑,这样的人生才有意义。这一段段肺腑之言,正如习总书记所说:依水行舟,忠诚为民,是贯穿中国革命和建设全过程的一条红线,这也是革命精神本质所在。

日记就这样定格在了1926年1月25日,1927年4月6日,杨闇公壮烈牺牲于重庆佛图关,他的生命也定格在了璀璨光华的29岁。尽管时光已经流逝了90多个年头,那一页页、一行行,字里行间所展现出来的奋斗精神,在今天仍然熠熠生辉。它向世人讲述着那段不可忘却的记忆,承载着生生不息的民族精神,指引着我们在新时代的长征路上昂首高歌,一路前行。