A4:专题

“两岸风吹芦荻花,水边杨柳鹘鸽沙。江声不尽东流意,目断南鸿送落霞。”

1519年,在潼南大佛寺前的涪江边,明代礼部尚书席书用动人的诗句,勾勒出一幅唯美的山水画卷。

重庆市潼南区,因位于古潼川府之南而得名,建县时间为公元373年,2015年撤县设区。

翻开潼南区近两千年的历史长卷,我们看到的,不仅有田园牧歌和诗意栖居,更有潼南儿女血液里流淌着的那种百折不挠、艰苦奋斗、奋楫争先的精气神。

这种气质,镌刻在磨灭方休的“马掌铁”上,响彻在开山石工的号子声中,奔腾在滔滔不绝的涪江里……

慷慨而歌:时光悄然逝,精神永不灭

70多年前,著名建筑学家梁思成到访潼南县(今潼南区)。在街上考察清代民居时,眼前一座规模恢宏、用材考究、雕刻精美的“杨氏民宅”让他震撼。梁思成惊呼这套宅子可以媲美北京什刹海的贝勒府邸,是“民族的瑰宝”。

而让这位大名鼎鼎的学者更为震撼的是,这个地方还培养出了一位顶天立地的英雄——中国共产主义运动的先驱者之一杨闇公。

杨闇公,名尚述,字闇公,重庆潼南人。1898年3月10日,杨闇公在潼南呱呱坠地。

但是,杨闇公从小便不是娇生惯养的少爷。青少年时期,杨闇公就已经奔走在寻求真理、救国救民的道路上,并将“人生如马掌铁,磨灭方休”作为奋斗的誓言。

1927年3月24日,英帝国主义以“保护侨民”为借口,命令军舰炮轰南京,激起公愤。同年3月31日,身为中共重庆地方执行委员会书记的杨闇公,在市中区打枪坝(今重庆市渝中区金汤街)组织召开市民大会声讨帝国主义的暴行,遭到反动军阀残酷镇压。

几天后,杨闇公被捕入狱。面对敌人的威逼利诱,他坚贞不屈,被反动军阀割舌、断手、剜目后,身中三弹,壮烈牺牲,时年29岁。

杨闇公的一生,是奋斗的一生。“闇公牺牲后,家人整理遗物时,在他写的日记中看到了他对奋斗的理解——‘奋斗得来的结果,才是真快乐’。”2025年6月5日,杨闇公杨尚昆故里景区导游解说部主任杨雪兰告诉我们。

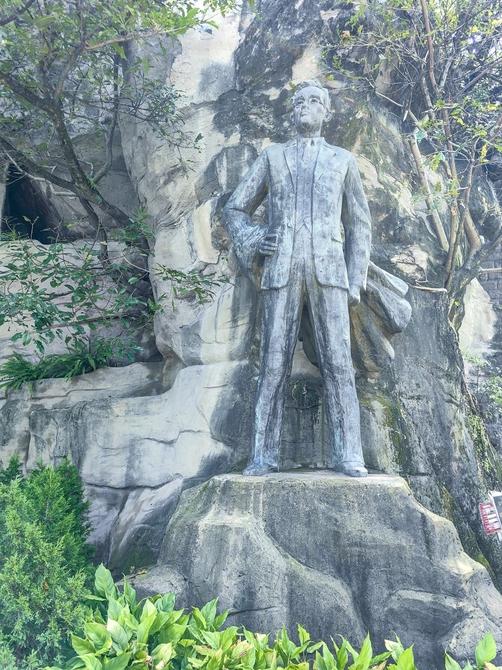

1987年,杨闇公烈士铜像在重庆佛图关公园(杨闇公殉难地)落成,邓小平同志在一旁题下“杨闇公烈士永垂不朽”几个大字。同年,四川省委、重庆市委在潼南城郊石碾村(今石碾社区)为杨闇公烈士修建陵园。2009年,杨闇公烈士陵园与杨闇公旧居被中国共产党中央委员会宣传部命名为全国爱国主义教育示范基地。

2025年7月11日,我们在渝中区佛图关山崖上看到,杨闇公铜像右手叉腰,左手握拳,目光如炬,凝视东方——这盛世已如他所愿。

在那个血雨腥风的年代,杨闇公选择了最艰难却最有意义的道路,并为之不懈奋斗。他身上体现出的家国情怀,以及舍生取义的精神,激励着一代又一代潼南儿女前赴后继,奋勇拼搏。

这种精神,在后来的潼南三块石电站建设中被发扬光大。

1906年,重庆市中区白象街亮起了重庆的第一盏电灯。但近60年过去了,地处渝西地区的潼南,夜晚依然主要靠煤油灯或者蜡烛照明。

为改变落后面貌,1966年,潼南县委决定修建三块石电站:在涪江旁的桂林坝三块石处筑滚水大坝,拦截涪江,引水流入下游15.2公里处的大岩洞,并在那里修建电站发电。

然而,工程启动没多久便因故叫停。

1976年,工程重启。次年,6万多名潼南青壮年响应建设家乡的号召,自带干粮、被褥,扛着锄头,推着板车,带着铁锤和钢钎,浩浩荡荡地从各地赶赴施工现场。

大家分散在长长的施工线上,在没有任何现代化机械的情况下,挖河道、筑护堤,开山放炮、肩挑背扛,风餐露宿,历时两年多,开掘出了长15.2公里、宽约100米的人工运河。有专家称,在当时,这算得上是仅次于京杭大运河的中国第二大运河。

今年72岁的退休干部吴长龄,当年曾参与了电站建设,“那时没有夯实堤坝用的重型压路机,我们就用10多吨重的水泥碾子,前面几十个人喊着号子拉,后面几十个人拽着绳子随时准备刹车,很危险”。

吴长龄说:“当年,我亲眼看到数十名工友死伤在工地上。可以说,整个工程,是用汗水和生命浇筑而成的。”

1979年9月,三块石电站首台机组投产发电。而后,随着另外几台机组陆续投产发电,三块石电站年发电量达到1875万千瓦时。

这不仅解决了潼南工业用电和民用电短缺的问题,还让潼南有余电外“卖”。全县的轻工业企业如黄桃罐头厂、丝厂等迅速发展,城乡的夜晚灯光璀璨,农业灌溉也有了保障,潼南从此翻开新的篇章。

同时,在那个陆路交通欠发达的年代,那条人工运河也成为当地的一条交通大动脉,码头拥挤、舟楫繁忙。这条承载了无数人梦想的水路,既是少年入城的求学路,也是游子回家的归途。

2016年,潼南城区下游的潼南航电枢纽工程下闸蓄水,正式宣告三块石电站退出历史舞台。

不久,在三块石电站斜对面的涪江上游,成渝地区双城经济圈建设的标杆示范项目——潼南双江航电枢纽工程开始建设。项目预计2025年底达到通航条件。待涪江沿线其他枢纽船闸迭代升级改造完成后,1000吨级船舶可由此实现通江达海。

2025年6月24日,我们在潼南大岩洞看到,三块石电站机房静卧在运河上。澄澈的江水在此打了一个结,随后转头奔向涪江主河道。河里已不见船只,电站的机器也不再轰鸣。目前,当地正计划将电站打造为一个博物馆。

“当年的一个小县、穷县,不等不靠,凭着一腔热血、不竭的勇气干劲和艰苦奋斗的精神,干成了一件看似无法完成的大事。”谈及三块石电站,潼南区文史学者陈春贵、杨昌庆等人认为,在杨闇公之后,三块石电站建设树起了又一座精神丰碑,奏响了一曲激荡山河的壮歌。

而在潼南区作家协会主席蒋芸徽看来,这歌声或许已经悠扬了数千年!

蒋芸徽在整理资料时发现,电站所在位置大岩洞一带,就是《华阳国志》《水经注》《三国志》《太平寰宇记》《旧唐书》《舆地纪胜》等古代典籍里提到的青石山。

据相关材料记载:“青石山,出青石,天下青石无佳于此,可为钟磬。”意思是这里的石头,制作的钟磬,乃天下最好。

多年前,四川音乐学院教授幸晓峰在考察了三星堆遗址和金沙遗址后,认为这两个地方出土的石磬,均来自潼南青石山。

虽然这种说法有待进一步考证,但青石山的石头、大岩洞的电站,似乎已被一股神奇的力量牵引而产生了关联,就如同神奇的三星堆一般。

潼南是一块英雄的土地,也是一方神奇的土地。在这里,平凡可以孕育出伟大,微光也能聚成星河,就连脚下的泥土,也能吐露出醉人的芬芳。

西部传奇:寸土生寸金,托举大产业

涪江从潼南穿城而过,它是潼南人的母亲河,给这座城市带来灵气和生命力。

大约在6500万年前,青藏高原强烈隆起带来四川盆地西侧的岷山山脉主峰雪宝顶抬升,涪江由此形成。

随着四川盆地东侧沉降,雪宝顶融化的冰雪穿越高山峡谷,一路东进,发育成河流。日复一日,年复一年,河流携带的大量泥沙、砾石在流速减缓处慢慢堆积成河坝,形成宽谷。

千百年来,潼南的先辈们在河坝上种瓜点豆,在河里撒网捕鱼,享受着上天的赠予。

但在旱涝交织时期,十年九灾,涪江沿岸常常成为不适宜耕作的沼泽地。而随着运河开凿、电站建设,“不羁”的涪江逐渐被“驯服”,原来长期用来泄洪的水淹地变成了沃土良田,蔬菜、柠檬、油菜等在此快意生长。

2025年6月1日至5日,香港第三届“家乡市集嘉年华”活动现场,鲜嫩水灵的蔬菜、明亮鲜艳的柠檬,均受到香港市民热捧——潼南农特产品首次来到香港,便成了“网红”。

小小菜蔬,能从涪江到香江,从内陆腹地到海港,让全国劳动模范、蔬菜种植能手朱席武惊叹不已。今年59岁的朱席武,是潼南区桂林街道双坝蔬菜基地蔬菜规模化种植的带头人之一。在20世纪90年代初期,他是第一批接受蔬菜种植及管护技术培训、第一批进行大棚种植、第一批靠着蔬菜种植和销售发家致富的人。

2008年,为扩大潼南蔬菜的影响力,时任双坝村党支部书记的朱席武跟随县里和镇上的干部,到北方搞推销。

“我们去各大农贸市场发名片,见到一位蔬菜经销商就发一张,总共发了好几百张。”朱席武说,从那个冬季开始,桂林街道双坝蔬菜基地的公路上,挂着北方省市车牌的大卡车渐渐多了起来。“但那时,对于蔬菜能卖到香港这件事,我们想都没想过。”他说。

重庆市优潼供应链管理有限公司总经理邹栓认为,这次潼南农特产品到香港展销,进一步提升了潼南农业品牌的知名度,“我们摸清了当地消费者对农特产品的喜好,还直接对接上了当地的经销商,这为今后潼南农特产品进军香港市场打下了基础”。

潼南区农业农村委员会蔬菜产业发展站站长陈启武介绍,20世纪90年代,重庆启动实施第一轮“菜篮子”工程,桂林街道双坝蔬菜基地成为保供基地。(未完待续)

(来源于《当代党员》2025年第16期)