第A4版:专题

85岁的代玉栋。

28岁的代玉栋。

24岁的代玉栋。

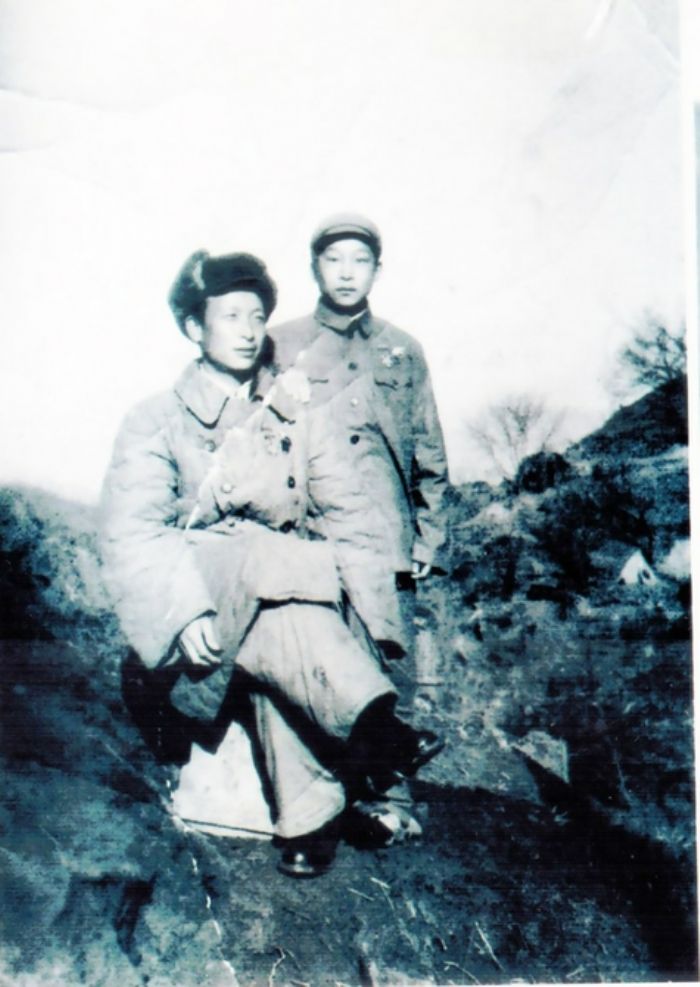

1954年在三八线430.8阵地上,代玉栋与老班长合影留恋。

代玉栋和妻子正在翻阅以前的老照片。

代玉栋一家。

全家福。

全媒体记者 郑三清

家是什么?家是一份职责,家是彼此真诚相待,家是温暖港湾。家庭是社会的细胞,是人生的第一所学校。好家风既体现着家庭美德的代际传承,也是社会公德在家庭领域的折射。

在潼南,有这样一个家庭,从一代军人出身,以自己的模范行为,传承中华民族的家庭美德,在平凡生活中传递着社会正能量,处处绽放。

86岁的“老革命”代玉栋,有65年党龄,19岁时成为一名解放军战士,先后参加了200团金城战役和抗美援朝等战争。

在部队工作26年,曾荣立三等功两次,各种奖励20余次,荣获志愿军司令部、政治部授予先进工作者荣誉称号,选为出席中国人民解放军首届军械先进工作者代表会议的代表等。其著作《平凡一生》回忆录计15篇文章三万伍仟余字,十三首诗句和四句中外哲理格言。有九篇作品参加了全国征文大赛,被评为一、二等奖,最佳创作奖等殊荣。

“荣誉是党和祖国人民给的,不能躺在荣誉证书上睡大觉。荣誉不管大小,只能说明过去,不能代表将来。只有更加努力创新,做到不松懈不自满,继续勇敢地追求未来发展,才有可能获得更大的荣誉。”这是老人发表在《中外哲理名言》上的一段话,质朴而又让人动容。

见证往昔峥嵘岁月

1934年5月出生的代玉栋,如今已是耄耋之年。

近日,记者到代老家里拜访时发现,时光似乎格外厚待这位胸怀大义的、务实肯干的老人。代老虽然一头白发,但一身戎装,身姿挺拔,回忆往事谈吐自如,看起来很难与86岁的高龄老人划上等号。代老步伐稳健,性格温和慈祥,只有家中挂满的奖章和保护完好的照片见证着往昔的峥嵘岁月。

抗美援朝和战友们的照片历经近60年岁月洗礼,已经有些褪色;中共中央、国务院、中央军委颁发的各种纪念章念章和庆祝新中国成立70周年纪念章摆在一起,崭新铮亮……

代老是潼南区龙藏人(现名柏梓镇),1953年2月参加中国人民志愿军,离开潼南前往到东北吉林省永吉县。经过了两个多月的军政训练后,前往朝鲜参加抗美援朝战役,被分配到当时的200团补训队(新组建),主要任务是担任运输任务,将把武器、弹药、食品等物资送到石砚洞,北山、丁字山等最前沿的阵地。

“当时火车行进到鸭绿江桥上时,我和战友们的心情都十分激动。毕竟是第一次上前线打仗,对于我们这些没有实战经验的新兵来说有点不知所措。但当时的我是一名共青团员和新兵班长,当时就和战友们互相安慰,等真正投入到战斗中没有一丝胆怯。”代老和记者聊起当年的种种,激动不已。

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”战役中,代老作为运输部队中的一员,需要及时将武器、弹药、食品等物资运送到前线。代老和战友们翻山越岭、趟过小河、跨走战壕,越过重重封锁线,每天的至少要向前线运送物资两次以上,期间多次遭遇敌机轰炸和排炮袭击,但运输线一直保持畅通。

停战以后,代老被分配到200团三营七连,“军政文”训练中成绩显著,荣立三等功一次,在团内受到通令嘉奖。1955年初参加军部军械工作培训后,在全军武器大检查工作中成绩突出获得一等奖,55年9月我光荣加入中国共产党,1956年度在师部军械仓库任保管员期间,由于工作成绩显著并起到了推动作用,年终被评为先进工作者,志愿军司令部、政治部授予先进工作者称号。1958年,代老回到祖国,抗美援朝、保家卫国的任务也顺利完成。

“作为参加朝鲜战争中的一名新战士,我感到无上的光荣和自豪。在朝鲜度过了五年的军旅生活,它不但是我的光辉岁月也是我的人生精华。我们应继承先烈遗志,弘扬抗美援朝精神,把保卫国家安全和维护世界和平的各项工作做好,用实际行动来祭莫牺牲的烈士。”代老说。

关心国家发展 建设美好家园

经历过朝鲜战争的“洗礼”,见证无数战友的离去,“幸运”活下来的代玉栋更加明白活着的价值。

“既然活了下来,就不能白白的活着”,这句话是对他最好的注解。

1978年,代玉栋转业回到家乡,任当时的潼南县商业局副局长,分管人事教育、政工党务、工青妇、安全保卫等多项复杂工作。多年从事国防建设的代老,对于地方经济建设一切都是陌生的。转业是行业的改变,不变的为人民服务的宗旨。虽然人生地不熟,但关键的问题是业务不熟,就连工作方式都应该要更新。

“当时县委县政府很关心和重视我们军转干部,多次安排我们进行业务学习,增强自身的业务能力,这也增强了我建设家乡的信心和决心。能为党和人民做一点有益的工作,能为家乡的经济建设添砖加瓦,我内心深感快乐和幸福。”代老说。

在做好本职工作的同时,代老还积极参加县上工作,下乡驻队、支农、双抢、抗旱、抗洪救灾、计划生育宣传等工作,很多岗位上都有他勤勤恳恳的身影。

1994年退休后,代老发挥晚年余热,做到老有所为,除不放松学习外还积极加强身体锻炼,多做一些家务劳动,同时还多参加一些社会公益活动,积极认真做好退休支部和老年协会工作,为离退体职工多办实事好事,获得了县府老有所为精英奖、2002年1月评为重庆市文明市民。

2003年机构改革后,退休党员组织关系从原单位转到社区支部,代老积极参加社区支部组织的学习、生活会支持年轻人的工作,学习科学发展观,参观暗仰杨尚昆、杨闇公故里,接受红色教育,重温入党誓词,并积极参加抗震救灾捐款等系列活动,多次评为社区支部和梓潼工委优秀党员。

一张张证书,一张张合影,不仅仅是个人荣誉的最高体现,更关乎“民族大义”,这样的爱国主义、国际主义和革命英雄主义精神,值得我们所有人学习。

今年初,新冠肺炎疫情肆虐全国,也牵动着每一位党员的心。代老得知了新冠肺炎疫情的消息后,心急如焚,如坐针毡,看到广大党员都在为疫情防控工作捐款时,周老想着如何为抗击疫情尽一份力。经过几日的彻夜难眠后,代老想到通过微信、电话等动员自己的战友、老党员纷纷捐款1万余元,代老自己也捐赠3000元,用于抗击疫情。

10月23日,纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会在北京人民大会堂隆重举行。在国家的号召下,代老将自己的军械先进工作者代表证、先进工作者证等荣誉证书和奖章都捐献给了丹东市抗美援朝纪念馆。

传承好家风激励四代人

一切美好都有一个美好的源头。

1957年10月,代老在部队的批准下,得到了15天探亲假时间,这也是代老参军5年以来第一次回家探亲。“当时我们部队驻扎在黑龙江省牡丹江市,路途远,路费非常贵,其次部队上也需要我,所以就一直没舍得回家。”代老说。

村里的亲戚朋友一听说代老回乡探亲,一时间,大家纷纷给代老介绍对象,也就是在那时,代老一眼就相中了现在的妻子陈立桂。“亲戚介绍的第一个就是她,我一看到她就和父亲说,就是她了,不改了。”采访中,代老和妻子相视一笑,心有灵犀。代老说,在家的日子感觉特别短,15天时间一晃而过,在临走前和陈立桂草草订婚,就赶往了部队。

1962年,代老和妻子陈立桂在老家柏梓镇正式结婚,举行了简单的婚礼后,代老又踏上了回部队之路。而妻子陈立桂在潼南龙藏(现名柏梓)一住就是五年。1965年,大儿子代学军出生。在这五年里,妻子既种田持家,又是村里的妇女干部,大家都赞不绝口。1967年,代老在战友的帮助下,把妻子和儿子接到了部队,开始了随军生活。

代老和妻子陈立桂育有一儿一女。随着儿女们一个个成家立业,有了自己的孩子,这个大家庭如今已是四世同堂。代老告诉记者,从自己退休后开始,每个礼拜六家里都会办一次家宴,一家人和和睦睦一起做饭、炒菜,话话家常,谈谈工作感受,其乐融融。

“父亲一直都教育我们,做事要沉稳、踏实。我也一直谨记于心。”代老的大儿子名叫代学军,今年55岁,是区老干局的一名党员干部,连续十年获得国家先进工作者称号。他告诉记者,从两岁开始跟随父亲在部队生活一直到13岁,父亲踏实肯干,凡事都注重“落实”二字,从不耍嘴上功夫,对自己的影响颇深。

“有一句古语说得好,饮水思源,吃水不忘挖井人,我希望我们子子孙孙都不能忘记千千万万的革命先烈,浴血奋斗,不怕流血牺牲,为了革命的胜利与成功献出了宝贵的生命。”代老说,作为一名老党员,自己深感光荣和自豪。决心做到生命不息,战斗不止。永远保持和发扬共产党员的先锋模范作用,永远唱响没有共产党就没有新中国的红歌,水远回报党对自己教育培养的恩情。

记者手记:

实实在在做事,踏踏实实做人。这句话可以对代老的诠释。

爱国,是人世间最深层、最持久的情感。上世纪三四十年代,中国大地战火纷飞,满目疮痍。出生在贫困农村家庭的代玉栋在苦难生活中磨砺出坚强意志,走上了革命道路。经历血与火的洗礼,他深深懂得:只有国家强大了,老百姓才能腰杆硬,过上好日子。解放后,他没有满足于小家庭的安稳生活,自愿加入中国志愿军,时刻听从党的召唤,哪里需要就到哪里去工作,把满腔爱国之情融入到祖国建设和发展的伟大事业之中。

家是最小国,国是千万家。代老将自己求真务实的工作作风和严谨的生活态度影响着年轻后辈。在这里,记者也希望,每个家庭都像代老的家庭一样,积极践行爱党爱国爱家的可贵精神,弘扬传承优良家风,真心实意地经营小家、奉献国家,让千家万户生活更美好,让伟大祖国明天更富强!